Asep Sunandar Sunarya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

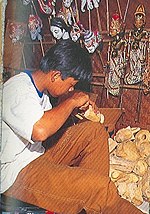

| Asep Sunandar Sunarya | |

|---|---|

Foto Ki Asep Sunandar S | |

| Nama lahir | Asep Sukana |

| Lahir | 3 September 1955 |

| Meninggal | 31 Maret 2014 (umur 58) |

| Pekerjaan | Dalang Seniman |

| Tahun aktif | 1970 - 2014 |

| Pasangan | Neni Hayati |

| Anak | Ade Kosasih Sunarya Iden Subasrana Sunarya Ugan Sunagar Sunarya Agus Muharram Sunarya Imik Sunarya |

| Orang tua | Abah Sunarya |

| Agama | Islam |

Asep Sunandar Sunarya atau sering dipanggil Ki Asep Sunandar Sunarya (lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 September 1955 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 2014 pada umur 58 tahun)[1] adalah seorang maestro wayang golek di Indonesia. Selaku dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya (di rumahnya biasa dipanggil Abah, di udara sebagai breaker menggunakan nama Eyang Abiyasa) konsisten pada bidang garapannya, teu incah balilahan. Beliau ditakdirkan untuk menjadi dalang oleh dalang yang sesungguhnya, yakni Tuhan. Ia begitu menyatu dengan dunia wayang golek yang Ia gelutinya sehingga penghargaan demi penghargaan, baik dari tingkat lokal, provinsi, nasional, bahkan manca negara Ia dapatkan.

Tanpa adanya seorang Asep Sunandar Sunarya mungkin Cepot tidak akan sepopuler sekarang ini. Berkat kreativitas dan inovasinya, Ia berhasil meningkatkan lagi derajat wayang golek yang dianggap seni kampungan oleh segelintir orang. Peningkatan itu dilakukan dengan menciptakan wayang Cepot yang bisa mangguk-mangguk, Buta muntah mie, Arjuna dengan alat panahnya, Bima dengan gadanya begitu pula dengan pakaian wayangnya yang terkesan mewah.

Materi dan ketenaran ia dapatkan dari hasil berjuang tanpa henti dengan menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang sering kali tidak atau kurang menyenangkan. Sebelum suka datang, tentu duka menghampiri, bahkan seringkali suka dan duka menyatu dalam rentang panjang perjalanan seorang Asep.

Orang tidak banyak tahu bahwa perjalanan dalam profesinya sebagai dalang, demikian berliku. Tidak jarang, di awal karirnya Asep sering mendapatkan kritikan pedas dari berbagai kalangan, terutama dari sang ayah (Abah Sunarya).

“Setiap kali jika saya selesai pagelaran, Abah selalu mengatakan “goréng” (jelek) terhadap apa yang saya lakukan. Abah itu orang tua yang pelit sekali untuk tertawa, anehnya hanya ketika saya mendalang dengan lawakan, dan Abah menyaksikan, Beliau tertawa. Bagi saya sepedas apapun kritikan Beliau, saya jadikan pupuk dan cambuk sehingga memacu kreativitas dan inovasi. Saya menjadi sekarang ini berkat adanya hari kemarin, ujar Asep.

Lebih jauh Asep mengatakan: “Kuring kudu ngahaturkeun nuhun ka sing saha waé anu geus ngritik, rék didasaran ku ngéwa atawa nya’ah, pék téh teuing. Sajaba ti éta, meureun perlu ogé kuring nendeskeun yén naon rupa kréativitas jeung inovasi anu ku kuring dilakukeun, dina raraga tarékah sangkan seni Sunda wayang golék anu mibanda ajén adi luhung, tetep bisa hirup disagala jaman, kaasup dijaman kiwari anu gening batan sakitu loba nilai seni katut budaya deungeun anu asup ka Indonésia pon kitu deui karasa ku urang Sunda. Atuh meureun mun wayang golék teu dimumulé kujalan inovasi mah tangtu baris kadéséh kubudaya deungeun téh. Nudipigusti ku Kuring mah ngan Gusti, lain pakem, lain wayang golék, lain tali paranti. Sapamanggih Kuring pakem wayang golek lain perkara anu statis komo kudu disakralkeun mah, lain! Ngan disisi séjén, kuring ogé kudu méré atawa nyadiakeun lolongkrang pikeun saha waé anu miboga pamadegan anu teu sajalan jeung pamanggih kuring, mangga téh teuing. Teu aya guna jeung manfaatna mutuskeun silaturahmi alatan pakem jeung hal séjén anu sifatna multitafsir. Naon anu dilakukeun ku Kuring, ngaropéa wayang golék ku jalan inovasi, lantaran Kuring yakin yén euyeub pisan niléi-niléi kamanusaan katut Katuhanan dina seni Sunda wayang golék. Kumangrupa anu mere aprésiasi kana naon anu ku Kuring dilakukeun, éta mah hak balaréa séwang-sewangan,da kuring mah darma diajar, atuh ngadalang gé darma diajar,” ungkapnya.

Daftar isi

[sembunyikan]Dari Asep Sukana Menjadi Asep Sunandar Sunarya

Mimpi adalah sebuah misteri yang multi tafsir kebanyakan orang menganggapnya sebagai bunga tidur namun tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa mimpi adalah medium Tuhan "Menyampaikan" pengetahuan-Nya kepada manusia, dan yang namanya tafsir itu pastinya banyak versi. Kita tidak pernah paham secara detil apa hubungannya antara mimpi dengan kenyataan.

namun inilah kenyataan yang dialami seorang Ibu ditahun 1955 di Kampung Giriharja Bandung. Ia bernama Tjutjun Jubaedah (biasa dipanggil Abu Tjutjun), isteri seorang dalang terkenal pada masanya yakni Abeng Sunarya (biasa dipanggil Abah Sunarya).

Suami Istri ini dikarunia 13 orang anak:

- Suherman Sunarya

- Ade Kosasih Sunarya

- Miktarsih Sunarya

- Otah Saodah Sunarya

- Ilis Sunarya

- Nanih Sunarya

- Asep Sunandar Sunarya (Sukana)

- Imas Sunarya

- Iden Subrasana Sunarya

- Nunuk Sunarya

- Permanik Sunarya

- Ugan Sunagar Sunarya

- Agus Sunarya

Inilah salah satu episode tautan antara mimpi dengan kelahiran. Ketika usia kandungan Abu Tjutjun menginjak bulan ketujuh Ia bermimpi bahwa kalau anak yang ke-7 dalam kandungannya lahir maka tidak boleh diberi nama. 3 September 1955 Abu Tjutjun melahirkan putra ke-7 seorang anak laki-laki. teringat akan mimpinya maka jabang bayi tersebut tidak diberi nama.

Entah apa hubungannya antara mimpi tersebut dengan niat Abah Sunarya sebab menginjak usia 15 bulan setelah lahir, sang jabang bayi "diserahkan" kepada adiknya Abah yang bernama Ibu Eja (akrab dipanggil Ma Jaja) yang kebetulan belum dikaruniai anak. Sejak saat itu hak asuh sang bayi menjadi tanggung jawab Ma Jaja (alias sang Bibi bagi si Bayi)

Karena sang Bayi tidak bernama tentu ada kekhawatiran pada diri Ma Jaja jika tetangganya menanyakan perihal nama Bayi tersebut. Untuk menyiasatinya maka Ma Jaja berfikir keras hingga muncul ide Sukana yakni semacam akronim dari Bahasa Sunda yang berarti sa suka na (sesukanya). kemudian Sukana menjadi semacam "nama" bagi Bayi tersebut. Ide ini datang sebagai "jalan tengah" atau solusi jitu sebab dengan cara seperti itu Ma Jaja tidak melanggar apa yang diamanatkan oleh sang Kaka.

Salah satu sebutan untuk laki-laki dikalangan masyarakat Sunda adalah Asep (disamping Encep atau Ujang). Jadilah kemudian sang bayi terbiasa disebut Asep Sukana. Hampir seperti kebanyakan anak-anak lainnya pada jaman itu, Asep kecil senang sekali dengan dongeng atau kawih yang menyertainya menjelang tidur. Selain itu, Asep kecil sudah memperlihatkan kesukaannya terhadap aneka binatang peliharaan, seperti kucing, anjing, burung dan ayam. saking sayang nya pada binatang Asep kecil menamai binatang-binatang itu salah satunya anjingnya yang hitam polos diberinama Lutung.

Pada diri Asep mengalir darah seni dari Ayahnya. Diawali sejak usia 7 tahun ( kelas 1 SD) minat Asep terhadap wayang golek sudah mulai tumbuh. Selain karna faktor turunan juga memang pada zaman itu pagelaran seni Wayang Golek masih digandrungi oleh masyarakat. Juga, pada saat itu belum ada "saingan" dari jenis seni lainnya sebagaimana terjadi pada zaman sekarang. Bakat Sukana kecil ia perlihatkan dengan kegemarannya membuat wawayangan dari ranting-ranting pohon yang jatuh, tanah liat, dan daun singkong.

Asep Sukana yang hidup dibelaian Ma Jaja, tentu saja menganggap bahwa Ma Jaja adalah Ibu kandungannya sendiri. Paling kurang selama 16 tahun Asep Sukana tidak pernah tahu siapa sesungguhnya orangtua kandungnya. Namun berkat kebijakan dari Ma Jaja maka akhirnya Asep mengetahui siapa ayah dan ibu kandungnya. Maka pada suatu kesempatan, Ma Jaja, Abeng Sunarya, dan Tjutjun Jubaedah bertemu, tersibaklah kemudian asal-usul atau silsilah keluarga yang sebernarnya.

Suatu ketika saat Asep Sukana manggung di Luragung, ia mendalang siang hari (ngabeurangan) sedangkan pada malam harinya yang menjadi dalang adalah Abah Sunarya, maka saat itulah Abah Sunarya berujar:"Ngewa ngaran Sukana, ganti ku Sunandar!" Sejak saat itulah Asep Sukana berubah menjadi Asep Sunandar, sedangkan nama Sunarya merupakan nama Ayahnya yang kemudian digunakannya. Hal ini lazim terjadi di Masyarakat Sunda khususnya, dimana nama Ayah kerap digunakan dibelakang nama anaknya.

"Apalah artinya sebuah nama tanpa Karya" Asep Sunandar.

Penghargaan Atas Karya

Tentu banyak alasan kenapa ia memperoleh aneka penghargaan tersebut. Yang jelas tidak mungkin ada penghargaan tanpa prestasi dan tidak mungkin ada prestasi tanpa karya. Dari berkarya kemudian berprestasi tentu merupakan tangga tersendiri, dan tangga ini hanya mungkin dilalui atau dicapai apabila padanya terdapat inovasi dari ragam kreativitas yang dilakoninya. Artinya, Asep tidak hanya sekedar berkarya namun lebih jauh dari itu ia berkarya disertai inovasi dan kreativitas. Artinya pula, karya Asep tidak stagnan melainkan dinamis, terus mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, ngindung kawaktu mibapa kajaman.

Selain penghargaan Individu Peduli Tradisi, Asep memiliki penghargaan atas semua kreativitasnya itu, diantaranya 1978 Asep Sunandar Sunarya berhasil menyandang juara Dalang Pinilih I tingkat Jawa Barat pada Binojakrama padalangan di Bandung. selang empat tahun kemudian yakni ditahun 1982, terpilih kembali menjadi juara pinilih I lagi di Bandung. sejak 1982-1985 Asep Sunandar Sunarya rekaman kaset oleh SPRecord, dan Wisnu Record. Dan pada tahun 1985, ia dinobatkan sebagai Dalang Juara UMUM tingkat Jawa Barat pada Binojakrama Padalangan di Subang, dan ia berhak memboyong Bokor Kencana sebagai lambang supremasi padalangan Sunda Jawa Barat.

1986, Asep Sunandar Sunarya mendapat mandat dari pemerintah sebagai duta kesenian, untuk terbang ke Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, 1986, Dian Record mulai merekam karya-karya Asep Sunandar dalam bentuk kaset pita.

1993, Asep Sunandar Sunarya diminta oleh Institut International De La Marionnette di Charleville, Perancis, sebagai dosen luar biasa selama dua bulan, dan diberi gelar profesor oleh masyarakat akademis Perancis.

Tahun 1994, Asep Sunandar Sunarya mulai pentas di luar negeri, antara lain di: Inggris, Belanda, Swiss, Perancis, dan Belgia, setelah itu, yakni 1995, ia ,mendapat penghargaan bintang Satya Lencana Kebudayaan. Hingga sekarang, tidak kurang dari 100 album rekaman (termasuk bobodoran) yang sudah dihasilkan Asep Sunandar Sunarya. bahkan salah satu station tv swasta juga pernah membuat program khusus Asep berjudul Asep Show.

Setidaknya itulah beberapa penghargaan formal yang pernah diraih Asep. Tidak terhitung aneka penghargaan nonformal, baik yang datang dari perseorangan maupun kelembagaan.

Dari semua itu, pada kesehariaanya, Asep tetaplah Asep yang hidup bersahaja, mengenakan sarung, dan bersila, serta "bercengkrama" dengan domba-domba peliharaanya.

Benar tidaknya Asep Sunandar Sunarya bisa disebut sang Maestro(?), tentu bukan yang bersangkutan yang menjawabnya. Hanya masyarakat, baik itu penggemar wayang golek dan pemerhati wayang setidaknya yang dapat menilainya. Tentu saja penilaian ini merujuk kepada sejumlah karya yang sudah dihasilkannya. Yang jelas salah satu stasiun televisi sempat merekam jejak perjalanan seorang Asep dalam format acara "Maestro" beberapa tahun yang lalu.

Fakta menunjukan bahwa jam terbang manggungnya cukup mencengangkan bahkan sekitar 1985-1990-an, ia seringkali harus manggung 40 kali perbulannya.

Kehidupan Pribadi

Pada umur 17 tahun Asep Sunandar Sunarya menikahi Euis Garnewi (16 tahun) seorang Pesinden juaga anak seorang Camat. Dari pernikahannya itu Asep dikaruniai 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki yaitu: Mae Saroh, Dadan Sunandar, dan Dani. Namun nasib tak bisa ditolak, perkawinan mereka hanya bertahan hingga 7 tahun, meraka pun sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Tuhanpun mempertemukan Asep dengan Elas Sulastri(18tahun) seorang Gadis asal Lembang Jawa Barat, tahun 1978, saat itu usia Asep 23 tahun. Dari pernikahannya Asep dikarunia 1 orang anak lakii-laki dan 2 orang anak perempuan yaitu: Dinar Mustika, Elin, dan Gina Tridasanti. Namun, lagi-lagi jalan hidup tidak ada yang menduga. Pernikahannya dengan Elas kandas ditengah jalan. Usia pernikahannya dengan Elas Sulastri hanya berlangsung 6 tahun. Pada usia 29 tahun Asep menikah lagi dengan Ati (20tahun) seorang Gadis asal Rancaekek, Bandung Jawa Barat. Dari pernikahannya dengan Ati lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Cipta Dewa atau sering dipanggil Ito. Pada tahun yang sama, Asep menikah lagi dengan gadis asal Cangkuang bernama Sumirat (sebagai istri kedua), dari pernikahannya dengan Sumirat lahirlah seorang anak laki-laki yang diberinama Gunawan Wibiksana. Inilah jalan kehidupan Asep. Sama sekali yang bersangkutan tidak pernah tahu bahwa dirinya harus berpoligami. Tahun 1985 saat Asep berusia 31, Ia terpikat gadis cantik dari Cianjur Kadupandak yang bernama Nenah Hayati (15 tahun). Pertemuannya bermula saat Asep sedang pentas di daerah tersebut. Pendek cerita akhirnya mereka sepakat untuk menjalin tali kasih, yang seterusnya menikah pada tanggal 4 Maret 1985. Kedua istrinya yang dimadu tersebut dangan rela harus melangsungkan perceraian sebagai jalan terbaiknya setelah mengetahui suaminya sudah menikah lagi dengan gadis cantik yang baru lulus dari SMP. Dari pernikahan tersebut lahirlah 6 orang anak laki-laki: Batara Sena, Gysta Gumilar Agustina, Yogaswara Sunandar, Sunan Purwa Aji, Aria Sadewa, dan Maulana Yusuf. Hingga saat ini hanya satu istri yang hidup serumah dengan Asep. Hidup dan jalan kehidupan seseorang memang menjadi rahasia Tuhan. "Euweuh.. Euweuh nu nyaho manusa mah soal jodo, pati, bagja katut cilaka. kitu deui jeung Uing, ah teu nyangka wé sagala rupana ogé, geus kieu wé kuduna, da mémang kieu gening kanyataanana. teu Dalang, teu Présidén, teu Hancip, teu Ulama teu saha, ari ceuk nu Maha Sutradara kudu A nya pasti kajadian A. Aaaaah tarima wé ku kasadaran da sagala gé teu hayang komo embung". Ujar Asep.